News

Le repos de Paul BELARD est bien mérité

Depuis plusieurs années, Paul BELARD, GM 1969, nous a relaté son parcours américain en partant de Michelin..

Il est auteur de nombreux ouvrages et maîtrise l'art de la reliure.

Je le remercie beaucoup pour ses textes passionnants et lui souhaite de vivre de bons moments américains, littéraires et familiaux.

Aujourd’hui, la fin de cette épopée est arrivée. Les premières années aux USA n’ont pas été toujours plaisantes. Pour quelqu’un qui est habitué aux protections sociales de la France, se retrouver au milieu du capitalisme débridé américain est souvent déprimant comme les premiers chapitres de ce récit l’ont montré.

Mais j’ai eu la chance de passer vingt très belles années chez Verizon, alias Bell Atlantic, alias NYNEX, alias New York Telephone. Elles ont été stimulantes, enrichissantes, épanouissantes. Si parfois, certaines actions ont frôlé l’absurde, elles n’en ont pas moins été enrichissantes. Je ne me suis jamais considéré comme un génie, mais de l’avis général, j’ai été un bon ingénieur. Ma valeur était établie. Elle était inscrite noir sur blanc sur toutes ces évaluations annuelles. Au fil des années, j’ai progressé dans la carrière que j’avais choisie. Je m’appliquais à fond aux tâches qui m’étaient confiées, parfois avec un brin d’indépendance, contournant certaines règles, sans les enfreindre, juste pour pimenter les choses et les rendre plus intéressantes.

Et aussi parce qu’à un certain âge, le plus amer des sentiments est le regret : « Pourquoi n’ai-je pas fait cela quand j’en avais l’occasion ? » Cela me permettait de me lever chaque matin avec une étincelle d’excitation qui s’est très rarement éteinte.

J’ai évité la crainte d’Henri David Thoreau, le philosophe et poète américain, selon laquelle « la plupart des hommes mènent une vie de désespoir silencieux et vont à la tombe avec une chanson qui est restée scellée en eux ».

Dans l’ensemble, je suis fier de ces années. J’ai travaillé sur des technologies de pointes, un accélérateur d’électrons, la plus importante installation de piles à combustible aux USA, en tant que « Project Manager », et d’autres projets hors de l’ordinaire tel que des prisons de haute sécurité. Mon travail consistait aussi à protéger les intérêts de l’entreprise.

J’y suis parvenu et, si au final, je n’ai pas été exactement récompensé pour cela, l’entreprise a été très bonne pour moi jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus. Ce qui reste vrai, c’est qu’une mauvaise journée n’efface pas plus de sept mille journées pour la plupart satisfaisantes.

Je suis également parti avec le respect des personnes qui comptaient le plus. Cela s’est manifesté par l’attitude de mes collègues, concepteurs et entrepreneurs qui ont travaillé avec moi sur d’innombrables projets.

Une façon de savoir si vous avez été une bonne personne est de compter le nombre de personnes qui sont présentes pour vous remercier lorsque vous partez et que vous n’êtes plus d’aucune utilité pour eux. J’ai reçu de nombreux témoignages de l’estime dans laquelle j’ai été tenu lors de plusieurs célébrations.

Lors d’une de ces soirées d’adieu, on m’a offert le rare plaisir de siroter un vieux cognac divin valant 200 dollars le verre. Le simple fait de le réchauffer dans la paume de ma main, de sentir son bouquet riche m’a presqu’enivré. Il aurait été dommage de le boire d’une traite. C’était la première et la dernière fois que je demandais un « doggy bag » pour un verre de cognac. J’ai pu le déguster « at home » pendant des jours.

Mon dernier jour était un vendredi. Le lundi suivant, j’étais prêt à commencer ma nouvelle vie. Lorsque j’ai rencontré ma future femme, Dorothy, mon monde est passé du noir et blanc a un magnifique technicolor. Pas au même degré, remarquez, mais le même sentiment de possibilités illimitées m’envahissait maintenant.

Les Grecs avaient deux mots pour le temps. Le premier était « chronos », la personnification du temps linéaire et mesuré qui peut être associé à un horaire de travail. Le deuxième était le « kairos » et il s’applique à un moment particulier qui est choisi plutôt qu’imposé. J’étais entré dans ma phase « kairos ».

J’étais né de nouveau, libre de faire des choses qui me procuraient autant de plaisir que le travail d’ingénieur, sans les contraintes qui y étaient associées. Cela deviendrait plus gratifiant car il n’y aurait pas d’horaire à respecter, pas de patron à qui rendre des comptes.

Ma stratégie de sortie de ma vie professionnelle était planifiée depuis longtemps.

D’abord, il s’agissait d’avoir un chien. Il est injuste de laisser un chien seul toute la journée, alors j’ai attendu d’être à la retraite pour en avoir un. Au Little Shelter, « Petit Abri », un centre d’adoption à Huntington, j’ai regardé tous ces animaux en cage. Ils étaient bien traités, propres. La plupart vous regardaient avec de l’espoir dans les yeux : « S’il vous plaît, prenez-moi, je serai sage », imploraient-ils. J’en aurais pris la moitié, mais bien sûr, ce n’était pas possible.

De plus, j’ai dû convaincre ma femme. Un chien l’avait mordue quand elle était enfant ; elle n’avait pas oublié. Pour elle, un seul était déjà trop. Heureusement, elle a finalement cédé. J’ai erré dans le refuge magnifiquement entretenu et j’ai posé les yeux sur un Beagle qui semblait plutôt heureux dans une cage qu’il partageait avec un plus petit. Son histoire était simple : Homer, âgé d’environ huit ou neuf ans, était un chien de chasse quelque part en Virginie. Il avait été abandonné lorsqu’il était devenu à moitié aveugle. Little Shelter l’avait sauvé d’un centre de mise à mort avant son exécution.

Il était resté dans le centre pendant des mois, prêt à être envoyé dans une ferme du nord de l’État où il passerait le reste de sa vie. Personne ne voulait l’adopter parce qu’il était trop vieux. « Viens avec moi », lui ai-je dit, « nous vieillirons ensemble tous les deux. » Quel merveilleux chien ! Pas gardien pour un sou, mais gentil avec tout le monde dans le quartier. Lorsqu’il est mort, on a reçu des cartes de condoléances des voisins. Très américain, je vous l’accorde, mais extraordinaire quand même.

J’ai un immense respect pour l’écrit et je crois que sans les livres, nous vivrions encore dans des grottes ou des huttes. Comme l’a écrit Pablo Neruda : « Meurt lentement celui ou celle qui ne lit pas de livre. » Mon amour des livres a commencé quand j’étais petit.

Avec mon frère Antoine, on allait déjà aux puces dénicher des petits trésors. Cette vénération n’a jamais faibli. Un jour, à Paris, je ne savais pas quoi faire le soir (oui, je sais, vraiment à Paris !) alors j’ai suivi un cours de reliure. C’est un art en voie de disparition en Amérique où trop souvent, travailler de ses mains est considéré bien à tort comme une activité méprisable réservée aux moins intelligents.

En fait, j’ai plus de respect pour un bon plombier que pour un gestionnaire de fonds spéculatifs. Avec un ami doué en informatique, nous avons développé un site qui me fournit un flux de travail juste assez important pour ne pas qu’il devienne une corvée.

J’ai toujours voulu enseigner. Peut-être que « enseigner » n’est pas le bon mot. Ce à quoi j’aspirais vraiment, c’était de transmettre ce que j’avais moi-même appris. Lorsque je travaillais comme ingénieur-conseil à New York avant de rejoindre la compagnie de téléphone, j’avais pris un jeune technicien sous mon aile. J’étais devenu son mentor.

Lorsque j’ai quitté l’entreprise, les platitudes habituelles, telles que « c’était un plaisir de travailler avec vous », « vous êtes un type bien », etc., ont été prononcées. La plupart n’étaient que des mots, mais ce jeune homme a demandé : « Qui va m’enseigner maintenant ? » J’ai été plus touché par son plaidoyer honnête que par ces expressions « cliché ». Cela m’est resté comme une promesse non tenue.

Enfin, l’occasion m’a été donnée de la tenir. J’ai donné plusieurs conférences sur le thème de la reliure et la restauration des livres dans plusieurs universités de Long Island et de Brooklyn. Pendant un certain temps, j’ai enseigné la restauration de livres à l’université CW Post. C’était un immense plaisir d’être appelé « professeur ».

J’ai également commencé à écrire. Les premiers livres étaient des mémoires de jeunesse, puis je suis passé à la fiction, aux livres d’art et à une biographie photographique de la carrière d’Elvis Presley. J’ai maintenant huit livres publiés en France et une trentaine aux États-Unis.

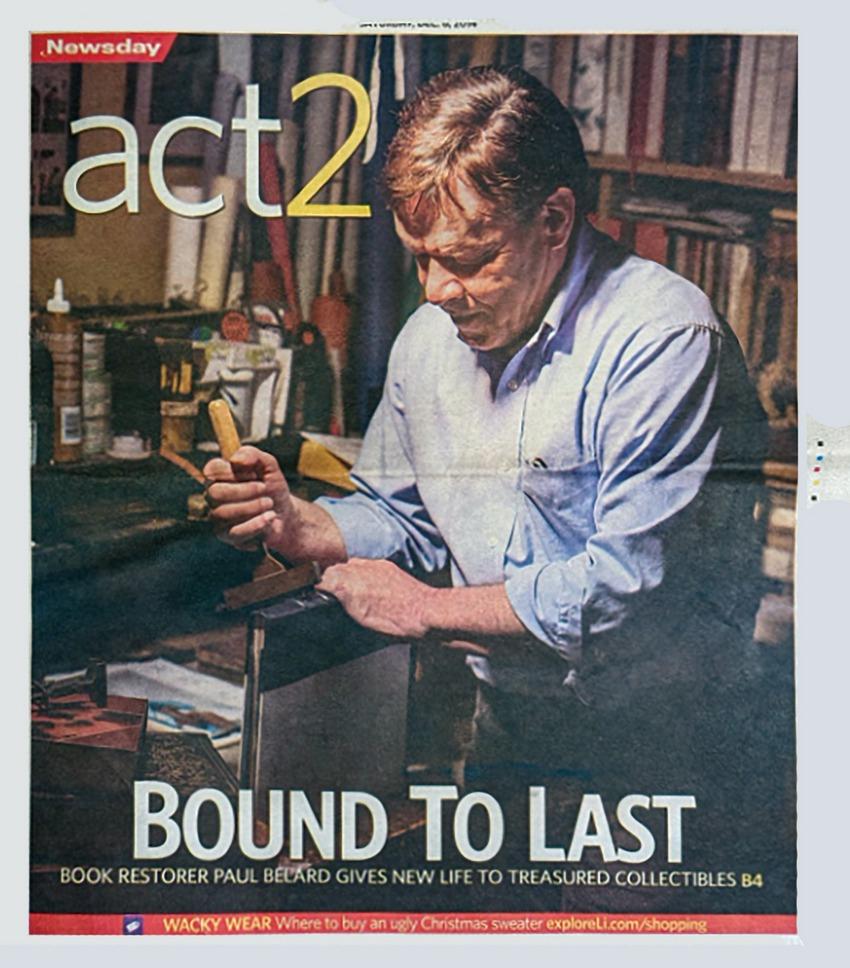

Ma plus grande réussite est d’être devenu un véritable enseignant. Le 6 décembre 2014, dans le cadre d’un segment appelé « Acte 2 », Newsday, un journal qui dessert Long Island et New York a publié un long article de trois pages sur mon métier de retraité, avec des photos en couleur a l’appui. Quelques jours plus tard, j’ai reçu un appel de la bibliothécaire de l’école élémentaire Norwood Avenue à Northport, une ville pas très loin de chez moi. Un groupe de jeunes a pris l’initiative de créer The Book Doctors, « Les Médecins des livres ». Tous volontaires, venant une heure avant le début des classes, leur objectif était de réparer les livres abîmés de leur bibliothèque.

Cette institutrice m’a demandé si je voulais bien venir leur faire une petite présentation. J'y suis allé. J'adore les bibliothèques. Ce sont des cathédrales laïques du savoir. La connaissance y est vénérée. Dans cette belle bibliothèque, j'ai rencontré un groupe d'enfants d’une dizaine d’années. Ils croyaient en l'éducation, en l'érudition et au pouvoir illimité de la lecture. Répondre à leurs questions pointues était une expérience que je n'avais jamais vraiment vécue auparavant. Leur enthousiasme, leur envie de découvrir et d'assimiler étaient étonnants et, je dois l'admettre, contagieux.

Leurs premières tentatives étaient hésitantes, mais ils les affichaient avec une fierté non dissimulée. Ils étaient comme des explorateurs qui s'appuyaient sur des cartes imprécises, mais déterminés à atteindre leur objectif. Dès le moment où je les ai rencontrés, j'ai voulu faire partie de leur entreprise, devenir une sorte de guide.

Comme leurs compétences reposaient un peu trop sur l’utilisation de bandes adhésives comme le scotch, j'ai donc proposé mes services. Le directeur de l'école a accepté.

Pendant six ans, j’ai transmis à ces enfants motivés les aspects de l’artisanat de restaurateur de livres. Les heures que j’ai passées avec eux sont de loin parmi les meilleures de ma vie. Vraiment, comment ne pas aimer ? Leur enthousiasme sans fard, leur confiance sincère, leur enchantement sans complication, leurs questions terre à terre, la façon dont leurs yeux s’illuminent lorsqu’ils ont redonné vie à un livre, leurs rires aussi purs que le tintement des clochettes d’un troupeau d’agneaux qui déambule.

Existe-t-il un son plus beau sur terre que le rire d’un enfant ? J’avais trouvé la chanson de Thoreau !

Malheureusement, le Covid est arrivé et a mis fin à cette aventure. Je la regrette tous les jours.

Ces merveilleux enfants, sans même le savoir, m’ont offert un cadeau presqu’impossible. Ils m’ont redonné un peu de ma propre jeunesse et la précieuse opportunité de laisser quelque chose derrière moi. J’ai chéri ces moments.

Lorsqu’on je leur demandais pourquoi ils veulent devenir « Médecins des livres », les réponses étaient :

- Je n’aime pas voir un livre souffrir.

- Aucun livre ne doit mourir.

- C’est satisfaisant d’aider un livre dans le besoin.

- Je ne veux pas que les livres soient gaspillés.

Ai-je des remords d’avoir émigré aux Etats-Unis ? Malgré quelques périodes très dures, je ne regrette rien. Mon côté aventurier je suppose !

1

1

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.